久久不忘 | 杨宜勤:忠实“读者”九年相守 | 德州云-德州晚报全媒体

创刊九年,每日的《德州晚报》如清晨轻风,撩拨着这座城市的角角落落,在繁华闹市的居民楼间穿梭;也会送至远隔尘世的某栋三层建筑,成为铁路护路员晨起后的第一份读物。报纸,带去的是一份陪伴;读者,带回的是一份支持。9年光阴,不离不弃。

杨宜勤,于本报而言,有着多重身份,老读者、撰稿人、采访对象,甚至其外孙还是报社在职记者,此等渊源不得不让人相信“缘分”二字。德州晚报九周年之际,他与晚报的渊源不得不说,以纪念此次此刻。

杨宜勤今年75岁,2005年于德州市运河办事处教委退休,之前曾在齐河县第三中学任教,42年教育生涯,育人无数。1993年调至德州主城区工作后,不再担任教学职务,遂有时间读书看报。《德州晚报》的前身《长河晨刊》也成了办公桌上的“常客”。

“那时候,一份报纸大家传阅,我都是等到所有人都看完后,才细细的翻看,每一个新闻都不放过。”杨宜勤说,因为是最后一个看报的人,所以不用着急传给下一位同事,也有时间将喜欢的内容做好摘录。

2010年,《德州晚报》试刊,他也已经退休在家,开始自己订阅,自此从未间断过。

2011年本报正式创刊,当时的“创刊号”令杨宜勤记忆犹新,他用“值得珍藏”四字加以描述。只可惜,这份“《德州晚报》创刊号”被其老伴儿不慎卖掉,至今谈起杨老爷子都呈“捶胸顿足”之态。

谈及为何坚持9年订阅,他总结了四条原因,比如能及时了解本地时政新闻,能知道发生在身边的人和事,各类周刊也能提供健康、金融方面的信息和新闻,辟谣类等栏目更是对生活有帮助。他总结到,“内容有温度是这些年自己订阅晚报的最大体会。”

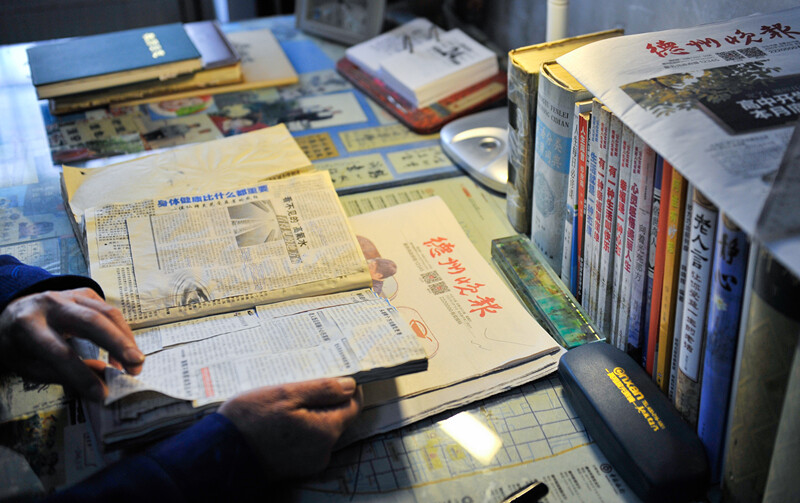

自家订阅后,对杨宜勤来说最为方便之处便是随看随剪,“抄录册”变成了“剪报簿”,多达十余本,每一本上都用自制标签标明类别:健康、文学、教育……,甚为详细,组成了一本本“剪报版《德州晚报》”。

杨宜勤的文笔是教学之外的另一看家本领,迄今在本报已刊发几十篇文章,总结近20年间的发稿历程,根据其生活工作经历可明显分为三种类型。

在运河办事处教委任职期间,他多撰写教育类文章,曾发表《放下包袱,轻松应考》《家庭通知书,一枝梧叶几多声》《青春期教育,犹抱琵琶半遮面》等几十篇针对当时教育热点问题的文章。

退休后,杨宜勤的“阵地”转至本报文化副刊,或感春怀乡,或忆苦思甜,多写散文、杂文题材;而如今,他把主要精力放在了养生方面,文章自然也均为针对中老年人精神和身体健康类。

2018年,他和老伴儿陆续考察了德州大大小小的养老机构,想为自己寻得一个最佳养老地,之后,他将考察结果写成了文字,寄给本报记者,成为调查我市养老市场的参考。

其间,还有一个小插曲。在撰写了本篇文章后,适逢一位记者因本报读书活动而去采访他,建议学习智能手机。几个月后,杨宜勤便买了新手机,家中安装了宽带,还学会了发送电子邮件。

他说,“因为手写稿件很难再被报刊采用,我曾中断过两年,学会使用智能手机后,用手写模式一个字一个字地写,800字约用时一个半小时,完成后再仔细校对,尽管时感疲累,却也找回了写作的乐趣。”

杨宜勤的名字除了以作者身份出现在《德州晚报》上以外,还时常和个人照片一起,以采访对象的身份出现在读者面前。多年来,他和家人积极参与本报组织举办的各类活动,有至少5位记者曾去过其家中采访。而且,他的外孙吴杨,也于2019年成为本报优秀记者团队中的一员。

“刘畅曾吃过我做的大火烧,俞荣找我家时也找了很久……”老伴儿韩翠莲总是负责“接待”记者,老两口对近几年的活动如数家珍,“‘同城击鼓传花’我每年都参加,获赠一份全年《德州晚报》,我俩就各自看各自的,他不能把我的这份做成剪报。”她笑着说道。

除此之外,二人还参加过本报的“读书会”活动、“我与普法”征文活动、“活力嘉源”庆典等,都曾在报纸上刊发照片。

对于吴杨的稿件,作为外祖父,杨宜勤要求颇高,外孙的每一篇刊发的稿件他都会仔细阅读并收藏。“总觉得写得还不够好,我总是让他向资深记者们多学习。”他说,因自家孩子在德州晚报就职,自然更感亲切,在九周年之际,他真心祝愿本报跬步千里,家弦户诵,再创佳绩。