重温经典,寄托情思——本报组织书友临摹《寒食帖》 | 德州云-德州晚报全媒体

“春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。”寒食已至,清明就在眼前,又到了踏青春游、怀念祭祀、追忆似水流年的时候。

《寒食帖》是宋代大书法家苏轼个人书法生涯中最为精彩的代表作品之一,也是中国书法史尤其是行草书法发展史上的里程碑式的重要作品。为重温经典,寄托情思,清明将至,本报组织众书友临摹《寒食帖》。今年寒食、清明,恰逢新冠肺炎疫情尚未完全止息之时。在这个特殊的背景下临摹《寒食帖》,书友们赋予了临帖作品以更加丰富的情感内涵。

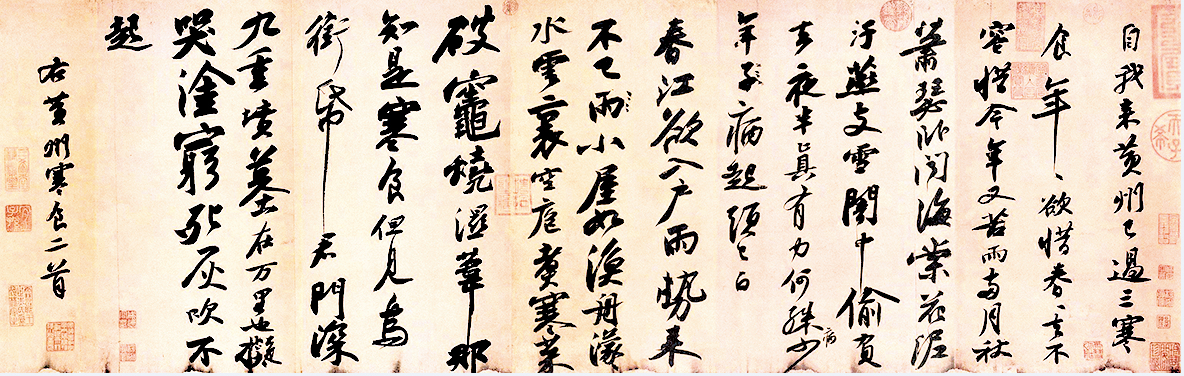

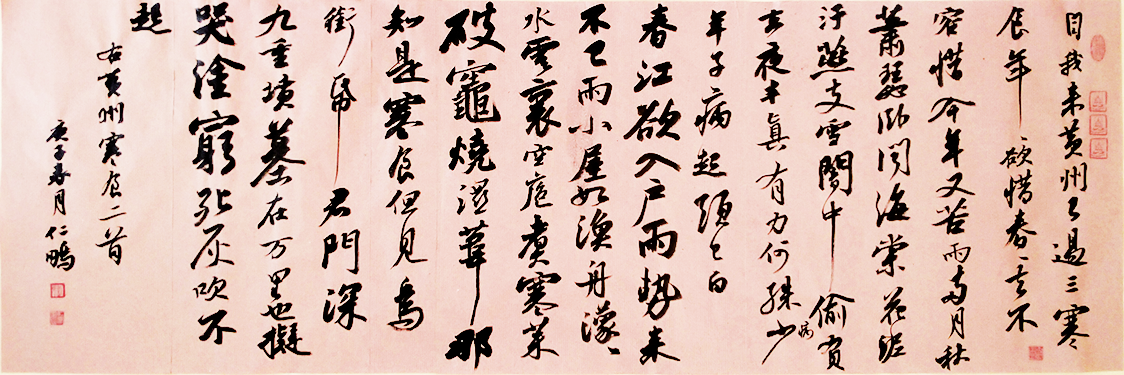

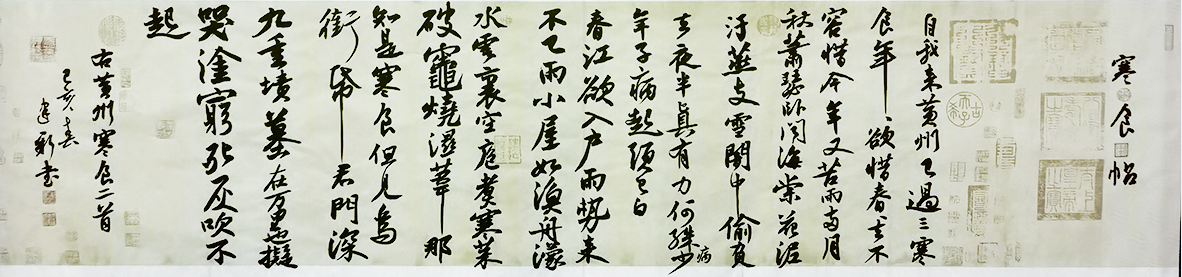

《寒食帖》又名《黄州寒食诗帖》或《黄州寒食帖》,是苏轼撰诗并书,墨迹素笺本,横34.2厘米,纵18.9厘米,行书十七行,129字,现藏台北故宫博物院。

苏轼的《寒食帖》,千百年来被尊为“天下第三行书”。那时苏轼45岁,受新党排斥,因宋朝最大的文字狱“乌台诗案”贬谪黄州后第三年的寒食节,作了两首五言诗。此帖是苏轼行书的代表作。诗写得苍凉多情,表达了苏轼此时惆怅孤独的心情。此诗的书法也正是在这种心情和境况下,有感而出的。

通篇书法起伏跌宕,光彩照人,气势奔放,而无荒率之笔。《寒食帖》在书法史上影响很大,也是苏轼书法作品中的上乘之作。正如黄庭坚在此诗后所跋:“此书兼颜鲁公、杨少师、李西台笔意,试使东坡复为之,未必及此。”

▲苏轼《黄州寒食帖》,现藏于台北故宫博物院

《寒食帖》原文

自我来黄州,已过三寒食,

年年欲惜春,春去不容惜。

今年又苦雨,两月秋萧瑟。

卧闻海棠花,泥污燕支雪。

闇中偷负去,夜半真有力。

何殊病少年,病起须已白。

春江欲入户,雨势来不已。

小屋如渔舟,蒙蒙水云里。

空庖煮寒菜,破灶烧湿苇。

那知是寒食,但见乌衔纸。

君门深九重,坟墓在万里。

也拟哭涂穷,死灰吹不起。

寒食节

寒食节亦称“禁烟节”“冷节”“百五节”,在夏历冬至后一百零五日,古代在清明节前一二日。是日初为节时,禁烟火,只吃冷食,在后世的发展中逐渐增加了祭扫、踏青、秋千、蹴鞠、牵勾、斗卵等风俗。寒食节前后绵延两千余年,曾被称为民间第一大祭日。

▲书友李云森临帖(局部)

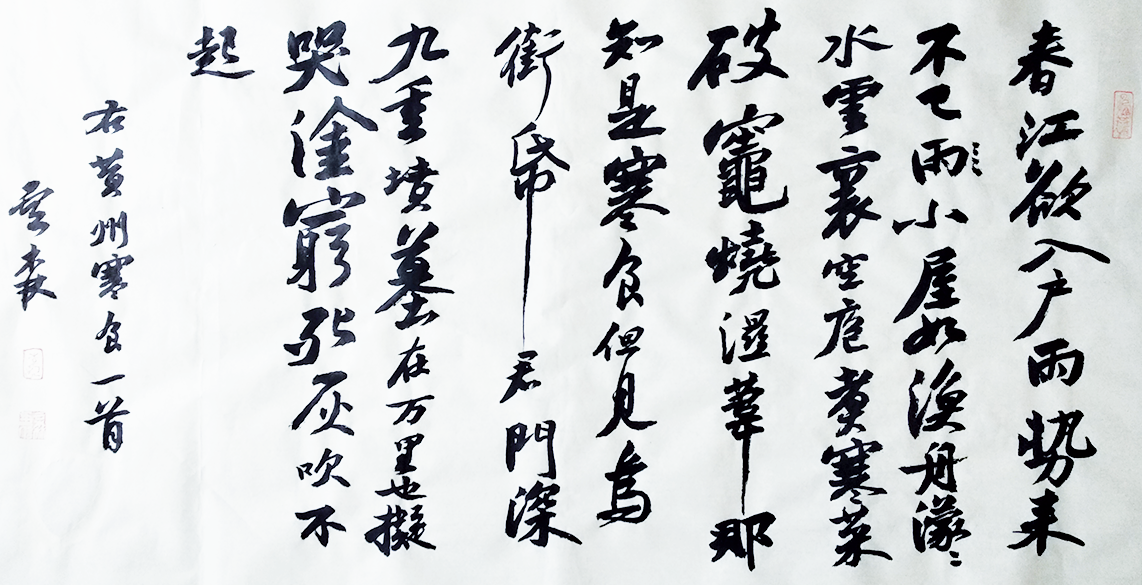

▲书友郝金花临帖

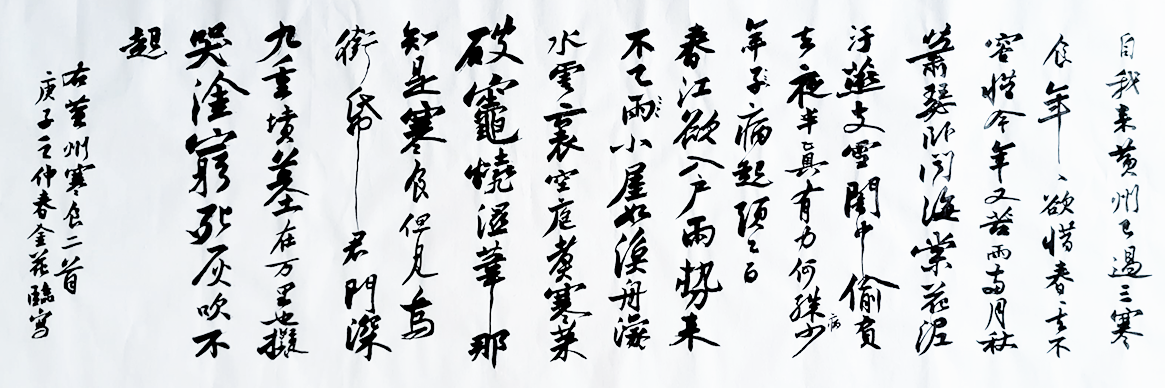

▲书友梁明栋临帖

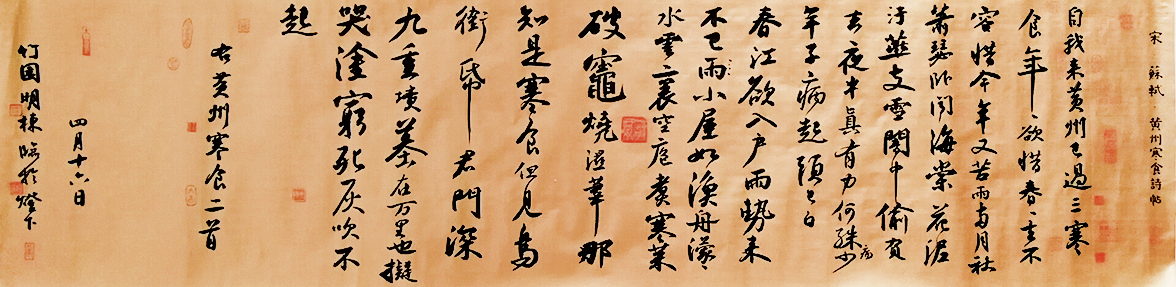

▲书友郭仁鹏临帖

▲书友薛建新临帖