援鄂医疗队员郭华锐:哪里需要我,就该往哪里去 | 德州云-德州晚报全媒体

回想起38天的武汉抗“疫”经历,跃入郭华锐脑海的第一个画面仍然是离开武汉时,大巴车外武汉市民不断挥舞着的国旗与双手。他们的乐观勇敢,大恩知报,已似烙印一般,永远留在了郭华锐心里。“我永远不会忘记武汉人的坚韧、包容和感恩。”郭华锐说。

获悉消息起便进入战斗状态

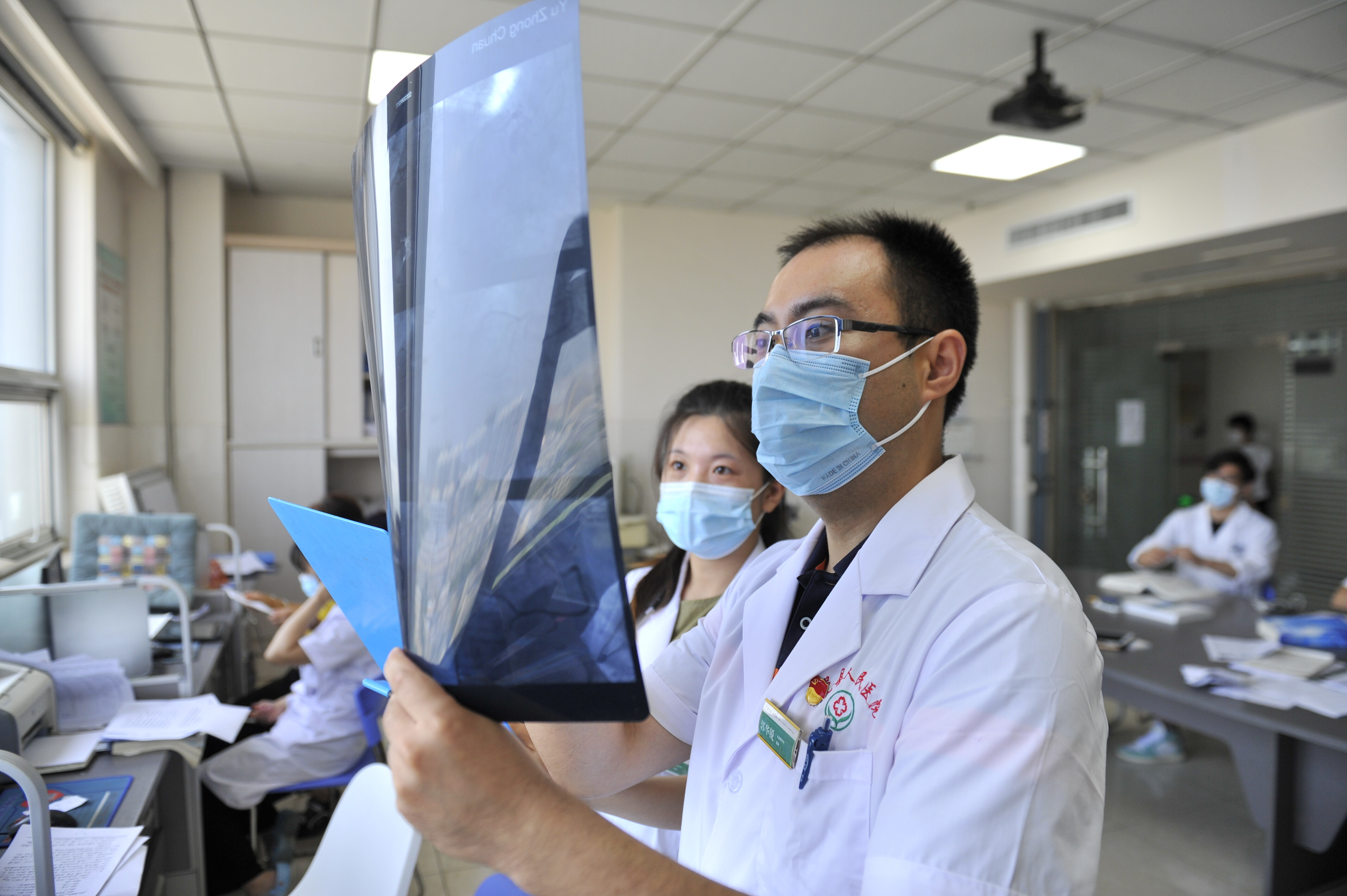

早在疫情爆发之初,临邑县人民医院就进行了新冠肺炎的培训,包括临床症状、治疗和防护,作为心内科主治医师,郭华锐专业对口,所以培训时他学的格外认真。“武汉的疫情一天比一天严重,确诊人数一天比一天多,我就想,希望能学以致用,尽自己的一份力。”

2月9日凌晨四点,正在家听急诊班的郭华锐接到了一通让他终生难忘的电话。

“医院要去支援湖北,你想去吗?”“想去。”没有丝毫犹豫,甚至没有征求家人的意见,郭华锐一口答应。

激动、忐忑,获悉消息的他再也无法安睡,第一件事,郭华锐拿起手机,再次查看了湖北疫情的最新消息,提前熟悉情况——他已经进入了战斗状态。

凌晨接到通知,中午便踏上征程,逆行的路一路通畅,很快,飞机降落到武汉天河机场,战役打响了。

迅速调整状态准备进仓

“虽然去之前也进行了防护穿脱培训,但看教学视频和实际操作,那是完全不一样的,说实话,也怵。”彼时的德州尚是一片沉寂,更何况是位于风暴中心的武汉。人们带着口罩,病毒仿佛漫天飞舞,要说不怕,那是假的,即便是英雄的援鄂医疗队。

“参加防护培训时,老师缓解了我们的焦虑。”郭华锐记忆犹新,“老师说,我们戴的是N95口罩,只能过滤95%的病毒,它不是N100。在舱内工作,肯定会接触到病毒,但不要怕,只要保持乐观心态和健康体魄,就有足够的免疫力抵抗病毒。”听了老师的一席话,郭华锐迅速调整好状态。

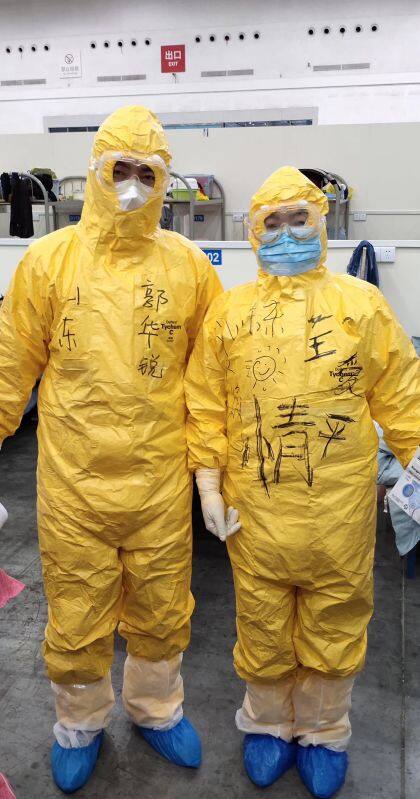

进仓前的最后一次碰头会,郭华锐和来自泰安、聊城的兄弟姐妹们相互嘱咐、互相鼓励,大家来自不同的城市不同的医院,却像家人一样,温暖踏实。

彼时的武汉,防护用品依然紧张,物资来自世界各地,所以郭华锐和战友们每天的防护服品牌型号各不相同,常常今天还是“大黄”,明天就成了“小白”。但不论防护服是什么颜色、型号,每一次穿脱,郭华锐都会打起十二分精神,为自己,也为身边的“家人”。

面对患者送上暖心帮助

还记得第一次进仓,一个50多岁阿姨一直坐在角落沉默不语,看的出来,她情绪低落。上前询问,郭华锐知道,阿姨的丈夫患新冠肺炎不幸离世,儿子尚在定点医院靠呼吸机维持生命,随时可能离她而去。

不能送别老伴儿,不能陪伴儿子,就在这样的情况下,阿姨独自一人在汉阳方舱医院黯然神伤,默默掉泪。这一刻,郭华锐说不出的心疼,他想安慰,却不知该如何开口。“这时候一切的语言都苍白无力,最重要的是,阿姨如果一直情绪不好对自己的康复也不利。”

郭华锐将这件事上报给领队,通过层层关系,最终联系到了正在定点医院治疗的阿姨的儿子。“阿姨您放心,您儿子已经摘掉呼吸机了,很快就会好起来的。”获悉儿子平安,阿姨脸上逐渐有了笑意,精神也好了许多。

“有时去治愈,常常去帮助,总是去安慰。”越过时空,这句名言在2020年的武汉汉阳方舱医院,在郭华锐身上,仍熠熠闪耀着人文之光。

哪里需要我,就该往哪里去

29天,山东医疗队日夜不断在汉阳方舱医院奋战,直到3月8日14时,汉阳方舱医院正式宣布休舱——它的使命已经完成。

关舱前一夜,医院仅剩十几个病人,连日来一直不断忙碌的郭华锐终于有时间趁着夜班的间隙仔细看一看这里,看一看这个自己曾经留下汗水的地方。

微亮灯光下,围着方舱,郭华锐缓慢地走了一圈,隔着三层手套,温柔抚摸着医院的每一张桌椅,每一块砖石。这儿的墙壁上挂着许多暖心的标语,于郭华锐而言,不仅激励着患者,也鼓舞着那时的自己。

来路走的坎坷,归时,迎接战士们的是鲜花、掌声和闪光灯。采访中,有记者问他,当初为什么选择去武汉。“其实也没想什么,就是觉得既然穿上了这身白袍,那这身白大褂就是我的铠甲和使命,哪里需要我,就该往哪里去。”