十年等待的“髓”缘:德州晕针小伙用“生命种子”为17岁少女续写花季 | 德州云-德州晚报全媒体

德州晚报全媒体讯 7月10日,中国人民解放军联勤保障部队第960医院内,一场特殊的生命接力悄然落幕。来自德州禹城市中医院的“95后”工作人员赵轩,成功捐献260毫升造血干细胞混悬液。这份承载着勇气与善意的“生命种子”,将跨越千里,为一位素未谋面、正与白血病抗争的17岁学子带去重生希望。他由此成为德州市第96例、禹城市第4例造血干细胞捐献者,而更令人动容的是,这位救人者竟是一位需要与“晕针”恐惧激烈对抗的年轻人。

今年27岁的赵轩是内蒙古人,大学毕业后选择留在禹城市中医院工作。他与造血干细胞捐献的缘分,始于2015年高考结束后的那次献血尝试。“一直想献血,但没满18岁,高考结束刚好达标。”赵轩回忆道。然而,当护士准备静脉穿刺时,强烈的晕针反应瞬间袭来——头晕、心慌让他不得不中止献血。医护人员迅速用牛奶和食物帮他缓解,虽未完成献血,但护士关于造血干细胞可挽救生命的科普,深深烙印在他心底。他当即同意留下血样,加入中国造血干细胞捐献者资料库(中华骨髓库),一颗“生命的种子”就此埋下。

命运的齿轮曾在2017年悄然转动。当时仍在读大学的赵轩接到红十字会通知,与一名患者初配成功。怀揣救人决心的他毅然同意捐献,却因患者病情突变遗憾错过。这次擦肩而过并未动摇他的信念。今年3月末,熟悉的电话再次响起:他与另一位患者配型成功。巧合的是,此前红十字会刚在他所在医院开展过造血干细胞集中采集活动。“这么多年,入库时的初心从没忘。这次通知来得太巧,像命中注定。”赵轩感慨。

虽在医院后勤岗位工作,赵轩的医学相关专业背景让他深知造血干细胞移植的分量。高分辨配型成功后,他立刻启动“备战模式”:戒烟戒酒、强化营养、补充蛋白质,全力调整至最佳状态。父母起初忧心忡忡,担心未结婚的儿子健康受影响。赵轩耐心搜集权威科普资料解释,最终用坚持与捐献的意义打动了家人,获得全力支持。

对赵轩而言,最大的挑战始终是那根穿刺针头。日常小针头尚可应对,但面对捐献所需的大针头,紧张感仍如影随形。“捐献当天,我就尽量转移注意力,不去想、不去看。”凭借强大意志力与救人信念,他勇敢躺上采集床。4小时后,260毫升造血干细胞混悬液顺利采集完成。

“这不仅是给病人重生机会,也是我实现人生价值的时刻。”病床上的赵轩眼神坚定,“能帮到别人,再付出都值得。”

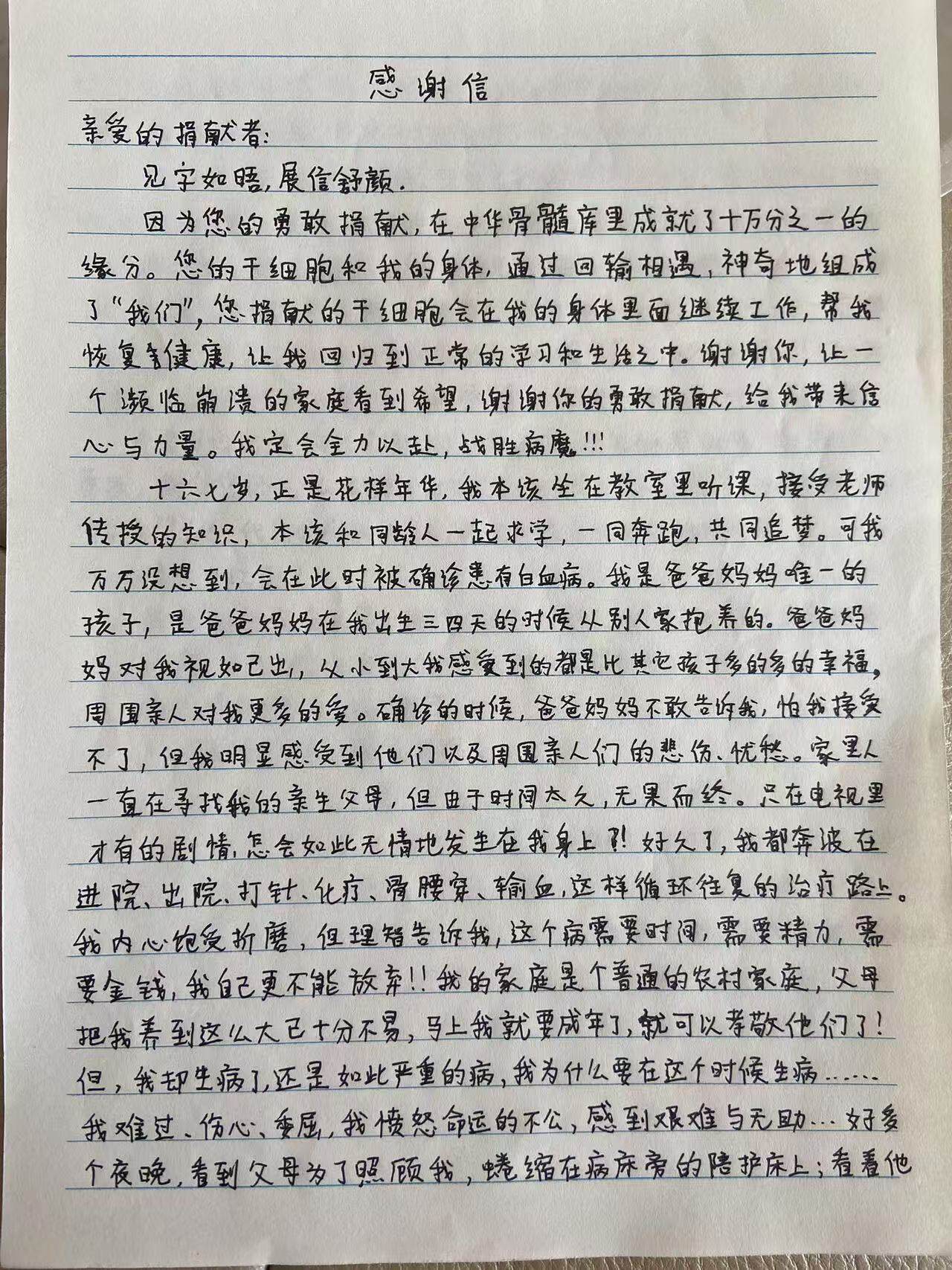

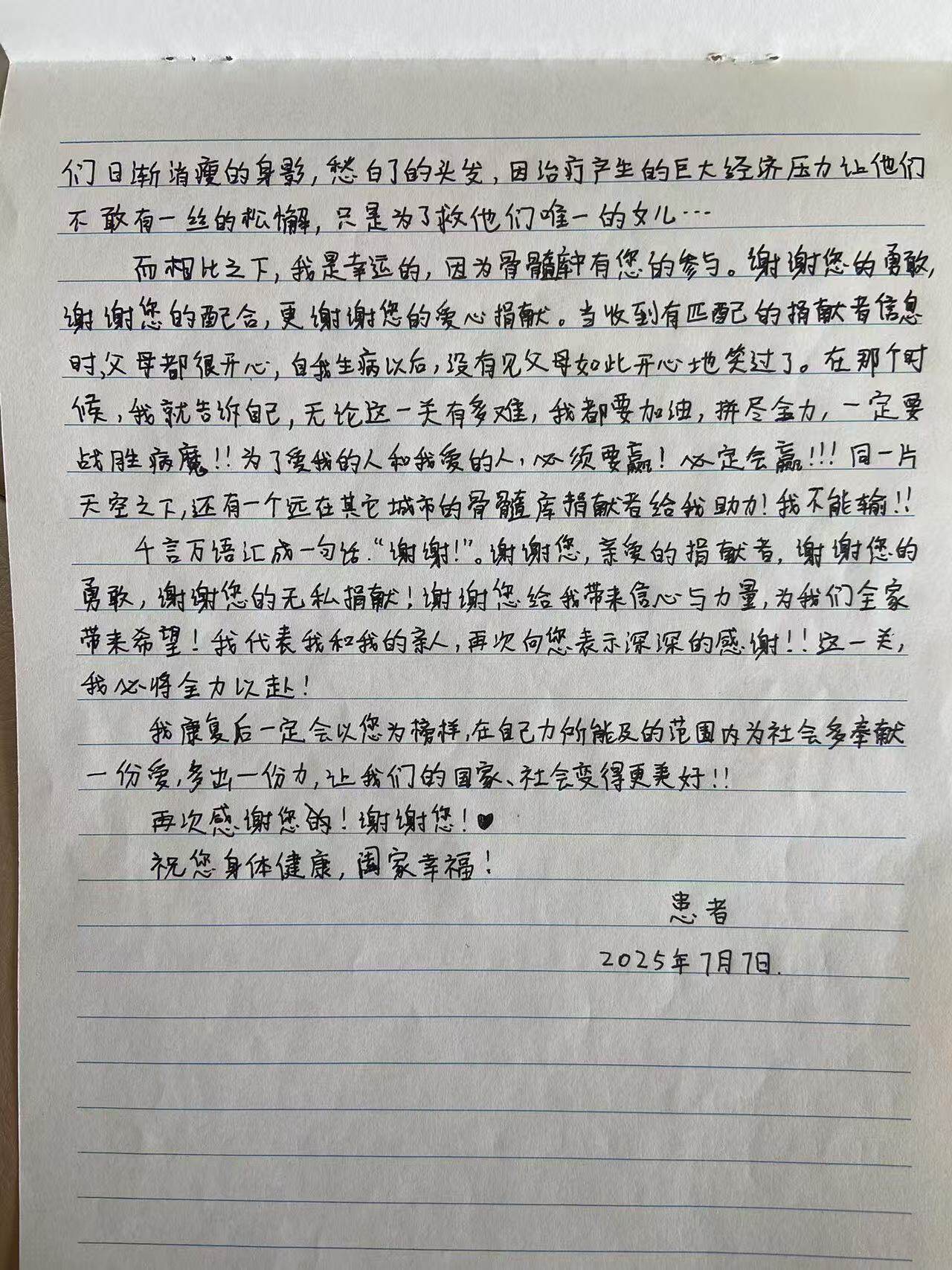

捐献当天,一封来自远方的感谢信送到他手中。写信的是位17岁少女,作为养父母的独女,她详述了患白血病后的痛苦:看着父母因高昂费用和日夜照料熬白头发、蜷缩在陪护床的身影,内心满是自责。

绝望之际,赵轩配型成功的消息如黑暗中的曙光。“收到匹配消息时,爸妈笑得那么开心,是我生病后从没见过的。”她在信中誓言,“再难也要加油,拼尽全力战胜病魔!”

十年等待,两次配型,一次跨越千里的传递。“晕针”小伙赵轩以非凡勇气与无私爱心,兑现了十年前的生命承诺。他不仅为花季少女点燃生的希望,更完成了一场对自我恐惧的华丽超越。