81岁王合平:大运河情牵半生,以志愿之光传文化薪火 | 德州云-德州晚报全媒体

武城县四女寺镇81岁的王合平与大运河有着深厚渊源,学生时代的经历让他对运河情根深种。自1999年从村委班子退下后,他不顾质疑,投身运河文化研究传承26年,为运河申遗提供关键佐证,还化身宣讲志愿者,更以党员初心培育人才、传承家风,用行动诠释老党员的责任与担当。

运河情牵了“他的半生”

“走出家门一段路,我就坐在运河边的石头上脱鞋光脚上学,放学回来再穿上,就怕把鞋穿坏,让母亲再花钱买。”回忆起初中时光,王合平仍难掩哽咽。因不忍母亲独抗重担,他主动退学,老师同学一路相送,他却只让大家止步运河边,在常坐的那块换鞋石上擦干眼泪才回家。

这份特殊的少年记忆,让王合平对运河多了份牵挂。他特意借独轮车将那块陪伴自己的石头运回家,未曾想,这块看似普通的三合混凝土石头,日后竟成为大运河申遗的重要佐证。

这些年来,他自费成立“运河文化宣讲室”,义务担任运河文化宣讲员。还积极参与发掘完善四女祠原貌、明清时期四女寺盛况、四女寺船工号子以及四女寺历史人物及民间传说,多年来自发收集整理四女寺镇、运河文化故事100多万字,对文化的传承与发扬起到了非常重要的推动作用,其中《运河畔边的笑声》《乡村记忆》这两部作品融入了王合平对家乡的无限深情。参加录制央视《万里走单骑》《行进中国》大运河篇,多次受邀知名电视台、网络平台宣讲运河,被誉为“大运河文化的守护人”。

2008年,作为运河传承保护人的他接受采访时提及此石,又结合走访村民得知的石头材质信息,引起相关人员重视。随后,专家团队前来鉴定,确认了石头的历史价值。2014年6月大运河申遗成功,这块石头还登上了《探索发现》中国大运河第三集(巧夺天工),王合平满心激动:“这么多年的工作,值了!”

深耕二十六载挖掘文化根脉

1999年,从村委班子退下来的王合平,没有选择安逸度日。“在村里工作时,我认为没把四女寺发展得足够好。退休了,就想为运河文化做点事。”即便面对老伴、村民的不理解,甚至有人说他“傻”“疯”,加之资料匮乏,需要频繁走访村民、实地考察,他也从未放弃。

这一坚持,便是26年。

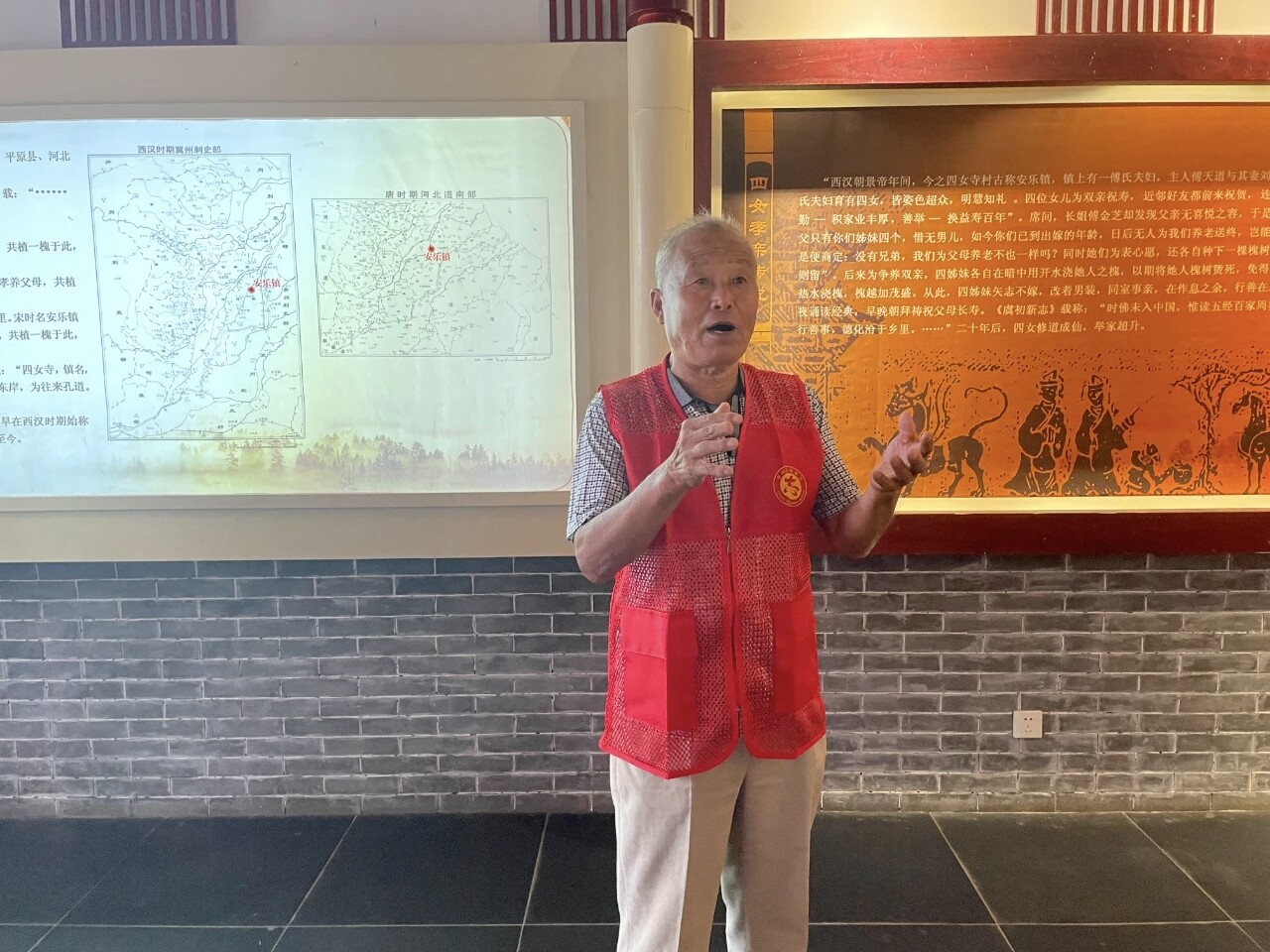

不仅如此,王合平还主动请缨,成为四女寺镇的文化宣讲志愿者。戴上红袖章、穿上红马甲,他走街串巷,向群众讲述黄河与大运河的历史文化,将全部热情倾注其中,以党员本色点亮文化传播之路。他常说:“大运河文化丰富珍贵,‘一寸运河一寸金’,是取之不尽用之不竭的财富,需要更多年轻人参与保护、传承和挖掘,用运河文化带动经济与文化发展。”

初心映“红”老党员

自1972年入党,王合平已有53年党龄。“永远跟党走”是他坚守的人生信条,“全心全意为人民服务”是他牢记的初心使命。多年来,他不仅自觉践行党员责任,还积极引导家人、村民向党组织靠拢,先后为组织培育出11名共产党员。

“党员身份没有退休期,只要还能动,就要为党、为群众做点事。”秉持着这份信念,王合平又志愿承担起四女寺镇辖区内重点文物保护和巡查工作,用脚步守护文化遗产。在家风传承上,他同样用心,亲自动手在自家院墙书写标语,并制定“忠信做人、尊老爱幼、结谊亲友、扬善积德、持家报国、秉公守法、励志创业、勇于任事”的32字家规家训,不仅规范自家言行,更在周边村民中形成广泛积极影响。

如今,81岁的王合平身体依旧硬朗,他的“运河志愿”故事仍在继续。“我准备再写一本《历史的回声》,重点探讨如何提高大运河文化利用率,还要把全国传承、运用大运河文化促进经济发展的建议写进去。”在他心中,文化是经济的未来,而他,将继续以执着与奉献,践行党员初心,为大运河文化的未来发光发热。

莫道桑榆晚,为霞尚满天,王合平用半生坚守,书写了一位银发先锋的动人篇章。