公园遇“鼻涕虫”,有毒吗?动物学专家解读:属于生态一环,亦需警惕健康风险 | 德州云-德州晚报全媒体

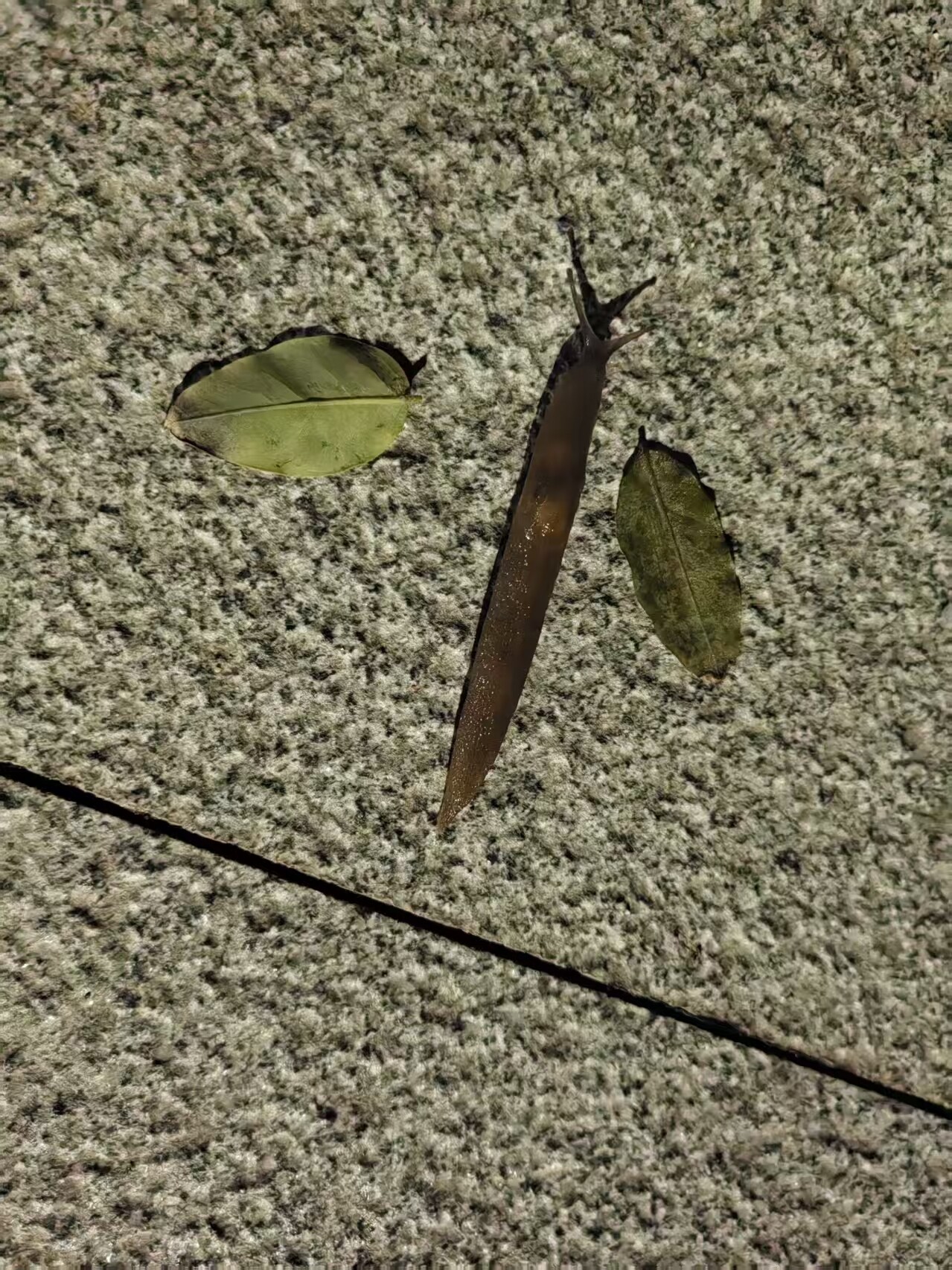

“在公园看到地上有一个长长的、类似蜗牛的动物,这会对植物有危害吗?”近日,市民王先生拨打本报热线,咨询了这一问题。

记者根据王先生提供的照片线索,采访到德州学院生命科学学院动物学专业的孙颖慧博士,为此解答疑惑。

“连日阴雨过后,阴暗潮湿的环境为蛞蝓营造了理想的活动条件。”孙博士介绍,这种俗称“鼻涕虫”的动物,多栖息于阴暗潮湿的地方。从分类学角度看,蛞蝓隶属于软体动物门、腹足纲、异鳃总目、蛞蝓科,在我国分布广泛,西南、东南地区及长江流域多有本土种群栖息,而瓦伦西亚列蛞蝓等外来入侵种类也已在南北多地出现。这类生物体型差异显著,通常体长30—60毫米,大型种类可长达120毫米,身体柔软呈梭形,头部具两对触角,背部覆有带呼吸孔的外套膜,爬行时会留下明显黏液痕迹。蛞蝓具有较强繁殖能力,多为雌雄同体,通常通过异体受精繁殖,其交配后1—2周即可产卵,卵粒呈白色半透明状,藏于湿土缝隙或枯叶之下,单次产卵20—90粒,单个个体一年可多次产卵,卵孵化期仅需1至2周,短时间内即可形成庞大种群。

孙博士介绍,作为典型的夜行性生物,蛞蝓偏好12℃—20℃的温湿环境,每逢雨季或夜间便活跃觅食,取食蔬菜、瓜果和观赏植物的嫩叶、花朵和果实,影响植物正常的光合作用与生长节奏;其爬行时留下的黏液痕迹附着在叶片表面,也会在一定程度上影响景观植物的观赏品相。此外,它们在活动与取食过程中,有携带、传播植物病原体的可能性,而黏液形成的湿润环境,也可能为部分病菌提供适宜的滋生条件,间接增加植物病害传播的风险。

孙博士表示,健康的植物生境为生物多样性的提升提供了不可或缺的环境,而蛞蝓也是生态系统中自然存在的一环。她同时建议居民尤其是儿童在户外遇到蛞蝓时,尽量避免直接触摸——虽单纯触摸通常不会造成危害,但若触摸后未及时清洁手部便进食、揉眼等,可能因蛞蝓携带的病菌增加健康风险。