沿着黄河遇见海 | 采访团走进德州:触摸生态智慧,见证产业新生 | 德州云-德州晚报全媒体

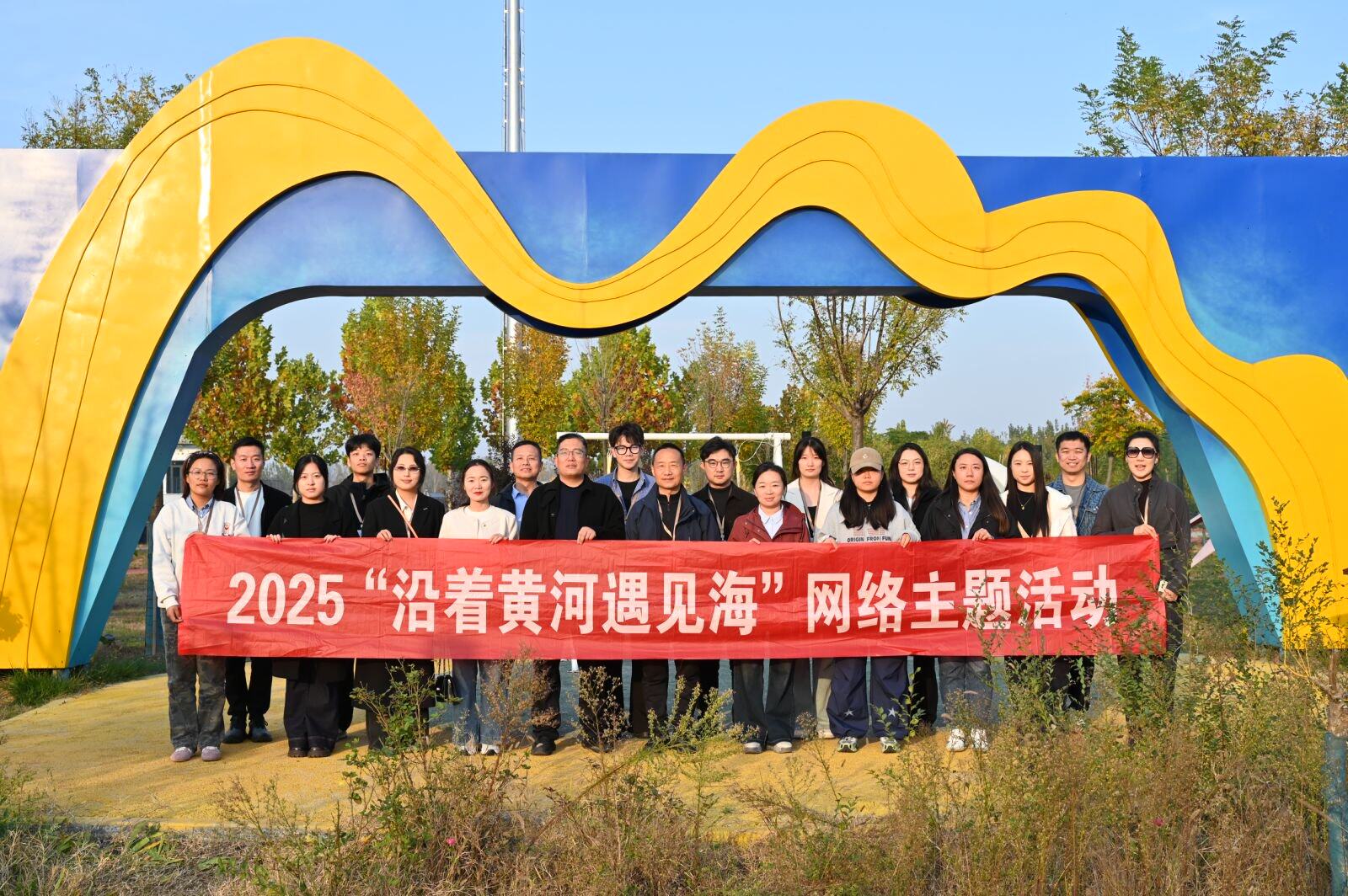

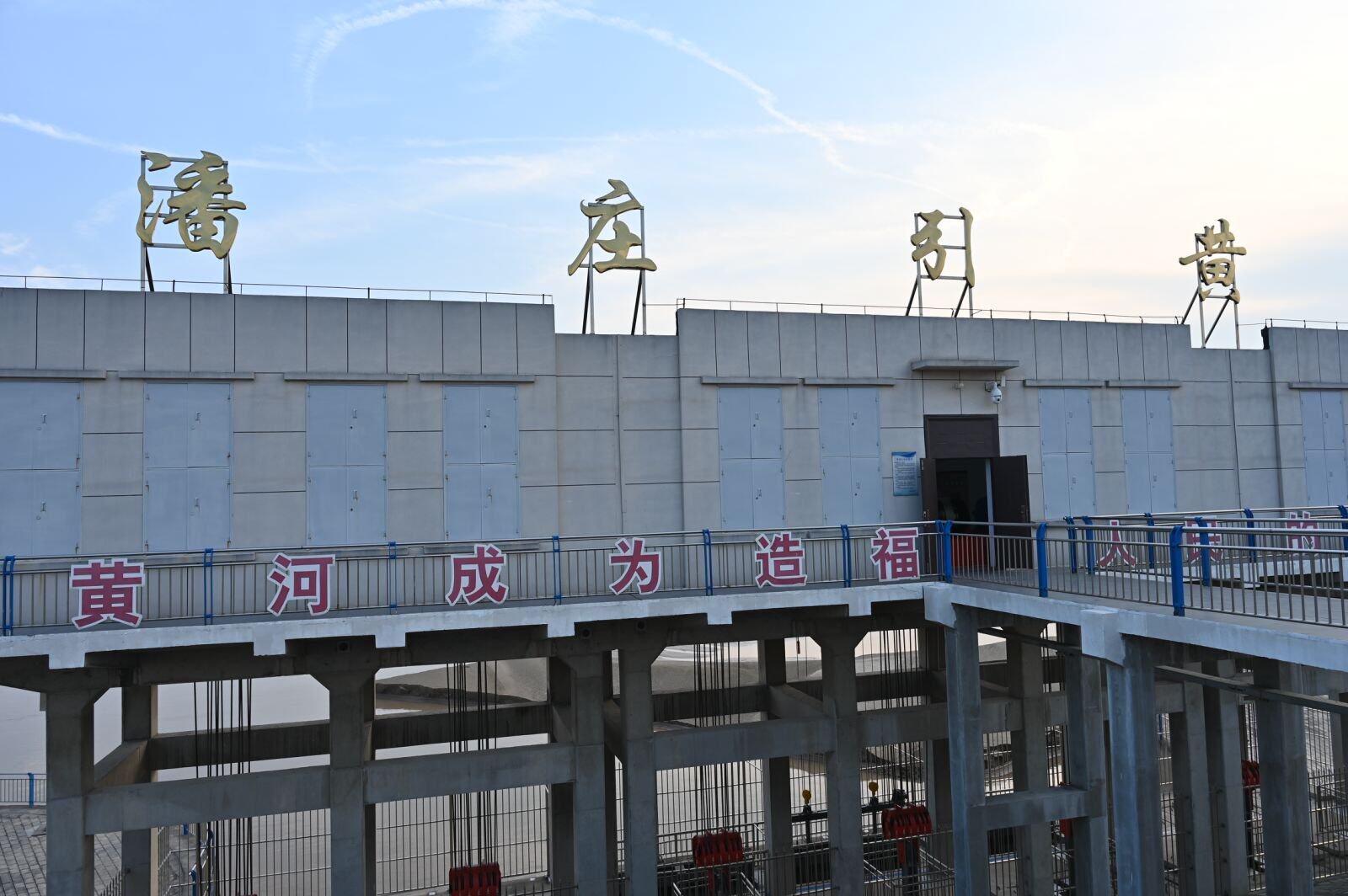

编者按:由山东省委网信办、山东省自然资源厅、山东省文化和旅游厅、国家税务总局山东省税务局、山东黄河河务局主办,济南、淄博、东营、济宁、泰安、德州、聊城、滨州、菏泽等市党委网信办协办,齐鲁网·闪电新闻承办的2025“沿着黄河遇见海”网络主题活动于11月3日正式启动。来自中央重点网络新闻媒体、山东省主要网络新闻媒体的记者走进泰安、德州、淄博,在走读中感受黄河文化的厚重底蕴,见证齐鲁大地的发展脉动,展现山东讲好新时代黄河故事,让黄河成为造福人民的幸福河的生动探索。

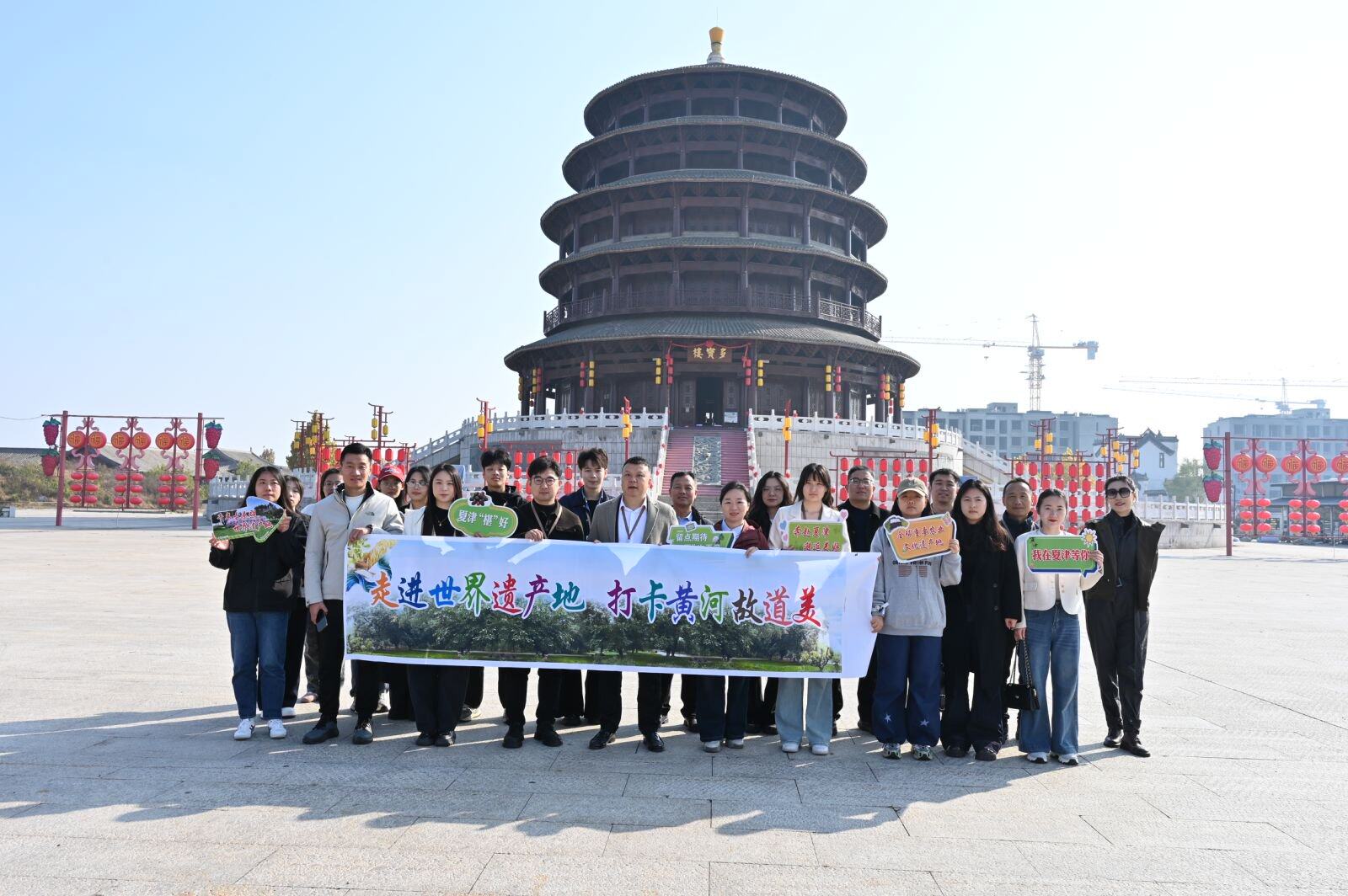

11月5日,2025“沿着黄河遇见海”采访团一行来到德州,先后探访了夏津黄河故道国家森林公园、齐鲁棉花博物馆,以及齐河的黄河第一驿站。在这一天的走读中,古老黄河故道的生态智慧、现代产业的升级脉搏与美丽乡村的文旅图景交织成一幅动人的画卷。

行程的首站,采访团步入夏津黄河故道国家森林公园。时间在这里仿佛放缓了脚步,万余亩土地上,超过两万株古桑树虬枝盘错,其中树龄数百年的不胜枚举。这片中国现存树龄最高、规模最大的古桑树群,并非天然生成,而是黄河与风沙“博弈”的产物——历史上,黄河多次改道,在此留下大片沙化土地。为固沙保田,夏津先民世代植桑,在这片“不毛之地”上培育出被联合国粮农组织誉为“全球重要农业文化遗产”的“绿色长城”。

如今,守着“祖宗留下的宝贝”,夏津人没有止步于观赏与守护,而是通过科技赋能,让古桑资源“活”了起来。当地建立桑产业研究发展中心和院士工作站,围绕古桑树全身研制出桑椹干、桑椹酒、桑叶茶等200多种产品。被誉为“森林黄金”的桑黄产业更是新的增长点,通过人工驯化栽培,现年种植桑黄500万菌棒,年产子实体100吨。目前,夏津县桑产业综合产值已达10亿元,形成了集种植、研发、加工、文旅于一体的完整产业链。

与森林公园自然风光相得益彰的,是融合了多种业态的德百旅游小镇。这里的温泉康养与德影城(影视基地)形成了“一动一静”的互补。游客在领略了古桑林的苍茫野趣后,可以泡汤休憩,或沉浸于影视场景中体验穿越之乐。每年春季的“桑椹生态采摘节”更是区域旅游品牌,吸引八方来客体验采摘乐趣,品尝全桑宴。夏津成功走出了一条从防风固沙的生态屏障,到农旅融合的遗产胜地,再到多元业态旅游综合体的振兴之路。

告别古桑林,采访团随后来到齐鲁棉花博物馆。走进这里,仿佛步入一部厚重的棉花史诗。从古老的纺车、织布机到早期的轧花器械,一件件展品清晰勾勒出纺织技艺的演进轨迹。馆内复原的传统纺织作坊,展示了从植棉、采棉到纺线、织造的全过程,让参观者深切感受到棉花如何深刻嵌入黄河地域的经济脉络与文化肌理。

而博物馆外的现实图景,正书写着纺织产业的新传奇。在山东鑫瑞娜家纺股份有限公司等当地企业的现代化园区内,智能化吊挂流水线高速运转。依托自主研发的3S纯棉舒化技术及省级智能制造场景认证,实现了从原料到成品的全流程数字化管控,年产高端纯棉床品可达100万套。

产业链正不断向高端延伸,从以往主要供应原料,到如今能生产出媲美国际品质的服装和家纺产品。同时,对棉副产品的综合利用也更加深入,形成了“一棵棉花、全身是宝”的循环经济模式。这座博物馆,如同一座桥梁,连接着黄河农耕文明的辉煌历史与新时代产业升级的强劲脉搏。

行程的下午,采访团一行来到位于德州齐河的黄河第一驿站。齐河县马集镇潘庄村作为德州市“两河牵手”工程的起点,位于济南市、德州市、聊城市三市交界位置,境内的潘庄引黄干渠是引黄济津的渠首,拥有丰富多彩的人文旅游资源和独具特色的自然旅游资源。

近年来,马集镇紧抓乡村旅游升级机遇,精心打造黄河第一驿站,融合游客集散、休闲垂钓、农耕研学和产城融合四大功能。为顺应消费需求,当地深挖文化特色,整合闲置资源,规划建设了集餐饮、娱乐、康养于一体的黄河风情民宿聚集区。游客在此可体验乡村风情,步行至黄河岸边领略风光,还能参与农耕、水利研学等活动。

同时,马集镇依托驿站打造文化新高地,建成了渔文化、水利文化、黄河文化展馆,创建“汀塾”文化书院,设立文化传承教育基地,构建起“可看、可研、可品、可创”的多元场景。每年举办的黄河文化民俗节、非遗手作体验季等活动吸引上千人参与,累计承办研学活动30余次,让美丽乡村真正转化为美丽经济。

从夏津古桑林的生态奇迹与产业新生,到棉花博物馆里穿越时空的产业升级,再到黄河岸畔驿站里乡村经济的活力迸发,一天的行程,充分展现了山东在黄河故道上书写生态保护与高质量发展相得益彰的生动实践。