“低GI”食品走俏市场!医生提醒:科学饮食更重要 | 德州云-德州晚报全媒体

“低GI,慢升糖,无负担!”随着大家健康意识提升,“低GI”食品凭借“适合控糖人群”的标签迅速走红,饼干、燕麦……越来越多的“低GI”食品出现在超市货架和电商平台,成为健康饮食的新宠。

那么,“低GI”到底是什么?为何越来越多的食品标注这一概念?消费者又该如何科学选择?对此,记者进行了调查采访。

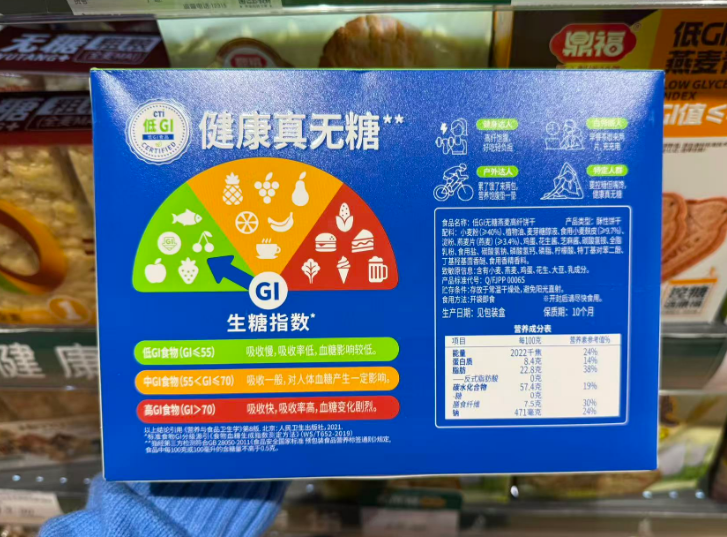

11月10日,记者来到天衢新区澳德乐时代广场负一楼超市,在无糖食品专区,有6款标有“低GI”字样的商品,其中5款为饼干类零食,1款为豆浆粉。这些产品的包装上均显著标注了“低GI”标识,部分还印有“经过人体检测真正低GI”“慢升糖,无负担”等。

“家里老人有血糖偏高的情况,听说‘低GI’食品升糖慢,特意来看看。”正在挑选产品的刘女士告诉记者,她对“低GI”概念有初步了解,觉得这类食品比普通零食更健康,“虽然价格比普通饼干贵一些,但为了健康值得尝试。”

不过,在记者采访过程中,也有市民对此表示困惑。“第一次听说这个概念,不知道具体是什么意思。”一位年轻顾客坦言。

记者查询相关资料了解到,GI全称为Glycemic Index,即“血糖生成指数”,用来衡量食物摄入后血糖水平上升的快慢和高低。简单来说,GI值越高,血糖上升越快;GI值越低,血糖上升越慢。血糖生成指数≤55即为“低GI”食品。

而在线上平台,“低GI”食品种类更为丰富。除了线下常见的饼干类产品,还有“低GI七色糙米”“低GI软欧包”“低GI燕麦片”等。某品牌一款“低GI”软欧包的产品页面明确标注“本产品GI=39,通过第三方临床试验”,页面显示已售2.3万单。“怕升糖,就选低GI”——这样的广告语精准击中了特定消费群体的需求。

记者调查发现,虽然市场上“低GI”食品众多,但标注格式和表述内容并不统一,不同商品的检测机构和认证标识也各不相同。

在超市货架上,一款“低升糖指数全麦荞麦饼干”包装盒正面明确标识血糖生成指数为50。包装盒侧面也有详细说明:根据中国卫生行业标准《食物血糖生成指数测定方法》中食物GI分级判定,如GI≤55为低GI食物。上海华测艾普医学检验所根据上述标准,对本产品进行测试的结果确定:本产品GI值小于55。

而另一款产品“低GI无糖燕麦青稞饼干”,则标有“GI检测数值,源自通标标准技术服务有限公司(SGS)的专业认证,值得信赖!”字样。

记者查询相关资料了解到,目前市面上的“低GI”食品主要有两种标识方式。一种是通过第三方机构进行人体测试,出具血糖生成指数检测报告,然后在包装上注明依据标准、检测数值和检测机构;另一种是企业通过具有资质的认证机构进行“低GI”食品认证,要求产品通过人体测试GI值≤55,并且认证机构对产品配方、生产工艺和生产过程管理等多个环节进行审核,最终获得“低GI”产品认证标识。

据了解,目前国内的“低GI”食品认证为自愿性认证,企业可以自行选择,并不强制。对于“低GI”食品认证的标识图案,国家也没有统一规定,各个机构可以自行设计,之后在国家认监委备案。

“低GI”概念炒得火热,这些食品是否真的代表健康?究竟适合哪些人群?对此,记者咨询了德城区中医医院(德州联合医院)临床营养科营养师窦婧怡。

窦婧怡首先澄清了一个普遍误区:“低GI”不等于低热量,GI值衡量的是血糖上升的速度,而非食物本身的热量。比如,炸薯条的GI值就比土豆泥低。许多市场上销售的“低GI”食品,为了弥补因添加膳食纤维和蛋白质而损失的口感,往往额外添加大量脂肪,导致其热量并不低于普通产品。

食物的GI值受多重因素影响。窦婧怡解释:“膳食纤维含量越多,加工程度越低,直链淀粉比例越高,食物的GI值通常就越低。全谷物比精米白面GI低,整颗水果比果汁GI低,豆类比大米GI低。其次,烹饪方式也很重要,比如煮得过久的粥,糊化程度高,其GI值会显著上升。”

除了GI值,窦婧怡建议还应关注另一个重要指标——GL(Glycemic Load)血糖负荷。GI值只考虑了食物中碳水化合物的质量,没有考虑数量。而GL值则是将摄入碳水化合物的质量和数量结合起来,以评价膳食总体对血糖效应的影响。“例如,西瓜的GI比较高,但是它的GL比较低,在适当范围内,也是适合糖尿病人食用的。”窦婧怡举例。

针对不同人群,窦婧怡给出了针对性建议:对于糖尿病患者,“低GI”食品可作为精细化饮食管理的参考工具之一。而对广大健康人群而言,它的意义更多在于引导人们选择需要充分咀嚼的天然食物、注重每餐的营养搭配——保证主食、蛋白质和蔬菜的均衡摄入,并养成查看配料表的习惯,关注总热量与添加糖。

窦婧怡强调,归根结底,均衡、多样、适量的整体饮食原则,远比追逐任何一个孤立的营养标签更为重要。